公文宿題、親の添削は必要?負担をへらす家庭学習サポート術

公文の宿題に向き合うとき、親は採点すべきかどうか迷いませんか?

ただ見守る、部分だけ見る、全部添削…選択肢は色々あります。

本記事では、公文の公式見解・教室での実例・家庭の声をもとに、

「添削の線引きと親ができる支援」を整理し、“ちょうどいい関わり方”を探ります。

🔄 【2025年11月 追記】

実際に教室の先生へ直接確認したところ、

「家庭で採点してもOK」という最新の運用がわかりました。

記事末に詳しく追記しています。

はじめに:公文宿題の「親の添削」──なぜ迷うのか

多くの家庭で起こっている“ジレンマ”

教室では「訂正不要」と言われても、間違いを放置するのは不安。

親が見てあげたい気持ちと、自立を促したい思いの間で揺れる。

特に「新しい単元を家に持ち帰ったとき」は親が一から教えることも。

💬 「楽しいけどしんどい」──実際にそう感じる親御さんも多いです

公文の宿題、子どもがやるものと思っていたのに、

気づけば親が丸つけをして、解説して、つい口を出してしまう……。

「これ、誰の宿題なんだろう?」

そう感じたことがある親御さんは、少なくありません。

SNSや検索でも

「公文 宿題 イライラ」「公文 宿題 終わらない」などの関連ワードが並び、

多くの家庭で“添削問題”が話題になっています。

今回は、そんな「親の添削」について、

公文公式の方針や実際の教室・家庭の体験談をもとに、

“ちょうどいい関わり方”を整理してみました。

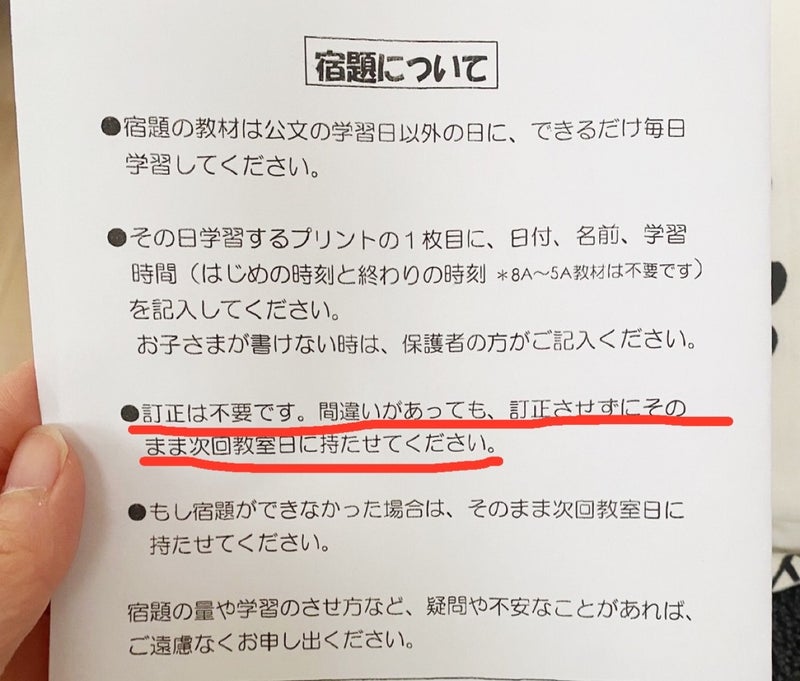

「訂正不要」の方針もある──公文教室の公式対応

実際の公文教室では、宿題に関してこのような案内を出しているところもあります。

「訂正は不要です。間違いがあっても、そのまま次回教室日にお持ちください。」

この一文が示すのは、

「親が家庭で添削しなくてもいい」という明確な方針です。

これは、公文が大切にしている“自学自習”の考え方に基づいています。

間違いも含めて“学びのデータ”として先生が分析するプロセスと、理解度を正確に把握できる仕組みに意味があるのです。

一方で「教室による違い」も大きい

採点タイミングのばらつき

親は添削せず、教室で「お直し」

実際に、アメブロの izuminさんの記事 では、

家庭で添削せず、教室で「お直し」をする制度を導入している例が紹介されています。

この制度では、

- 宿題の間違いを家で直さず持って行く

- 教室で先生のフィードバックを受けながら、自分で書き直す

- その場で理解を深める

という流れを取っています。

特に印象的なのは、「第三者(先生)に指摘されることの効果」。

親よりも素直に受け入れられることが多く、

文字の丁寧さや問題への集中力が上がったという声もあります。

親が添削し、間違いがなおった状態で持って行く

「公文の採点について」(ameblo.jp) では、

教室によって採点のタイミングに差があることが紹介されています。

- 宿題を次回提出時にまとめて採点する教室も。

- その場で採点&お直しを完結させる教室もある。

- 採点専任スタッフが複数いる教室もあり、体制はさまざま。

なぜ間違えたのか理解して、次に間違わないようにするのが、学力を上げるには、一番効率的だから、親が添削するという意見も。

親が添削するメリット

もちろん、「親が添削すること」にも良い面があります。

すぐにフィードバックできる

その場で直せるので、理解の定着が早い。

算数や漢字など、反復学習型の教材では効果的です。特に、低学年では「自分をみてくれているか」ということを気にすることもありますので、中高学年よりは手厚く見守ってあげるほうが、子どもたちの自己肯定感を上げることには効果的かもしれません。

親子で一緒に考える時間ができる

丸つけを通じて、子どもの考え方を知るきっかけになります。

「どうしてこう思ったの?」という会話が、思考力を伸ばすきっかけにも。 教室でも、「どうしてこの答えになるかわからない」という点について解説はいただけるようですが、新しい単元ですと間違いも多くなります。

親が横についてあげることで「教室でも教えてもらえるけど、こんなに細かく、長い時間は教えてもらえない」と、我が家の子どもたちからの感想も聞かれました。

学習の進度・理解度を把握できる

進度・理解度・集中時間など、家庭でしか見えない情報を得られます。どの単元でつまずいているかを、親が早めにキャッチできるので、先生との面談での話もスムーズに。

💡 ただし、ここで注意したいのは「どこまでやるか」。

「間違えてもいい。必ずできるようになるから。大事なのは、なぜ間違えたかを理解すること。」という子供を育てる視点を忘れ、「なんでこんなに間違えるの!なんでわからないの!」とイライラしてしまうと、むしろ添削は先生におまかせしたほうが子どもたちにとっても良い、ということになってしまいます。

親は添削しなくてもいい、という立場の根拠

自立学習を重んじる教育方針に矛盾する

公文制度自体は「自分で解く力を育てる」ことを重視してるところがあります。

もし親がいつも添削してしまうと、「誰かにチェックしてもらわないと安心できない」依存が育つ可能性があります。

添削役を親がやると“採点労働”になる

解き方が複数あり得る問題については、採点・解説にかなり時間を使います。

親が疲れてしまう、負担になるのは現実的な問題です。

子どもが「間違いを見つける力」「自己修正力」を育てる機会を失う

自分で見直して気づく経験を制限してしまいます。

「まず自分で見直して直してみよう」「この部分は合ってるかな?」と促す方が学びにつながる。

親の添削が正確でない可能性

特に高学年の算数、国語の応用問題では、親自身が間違えたり解説できないこともあります。 「親も正しいとは限らない」前提で子どもの信頼を損なうリスクも。

親の本当の役割は「整えること」

添削よりも大事なのは、環境と流れを整えること。

子どもたちは、日々学校で様々なことを経験してきます。学校に行く、ということも心理的に難しい子どもたちもいます。「学校へいき、習い事にいく」ということは、決して当たり前ではありません。

疲れて帰ってきて、そこから自分で

「さて、今から学校の宿題を先にやって、それから公文の宿題してから、ピアノの練習をして・・」とタスク管理できる子は、それほど多くありません。

だからこそ、宿題をしようと思える環境をつくってあげること、

勉強をすることが苦ではない、という習慣をつくってあげることこそが

親としてできるサポートなのではないか、と私は思うのです。

例えば:

- ランドセルから宿題を確認してデスクに並べておく

- その日のやるべきことを「やることノート」に書いておく

- 「わからない」と子どもたちが言ったときに、すぐに見る

その延長で、余力があれば、

- 親がすべて添削して間違ったところを解説

- 教材を科目ごとに分けてファイリング(公文公式バインダーでも、100均の綴じ紐でもOK)

- 時間を区切ってタイマー学習(10分集中法)

- 終わったプリントをまとめて持っていけるように管理

🪶 こうした“整えるサポート”こそ、公文が公式で推奨する家庭学習支援。

KUMON SHOP公式の記事でも、通塾生専用教材バインダーなどが紹介されています。

🌸 親御さんも、自らが学ぶことで見えてくることがあります。

「保護者も習い事を|学びには時間がかかる——習得の難しさを体験する」の記事もぜひあわせてご覧ください。

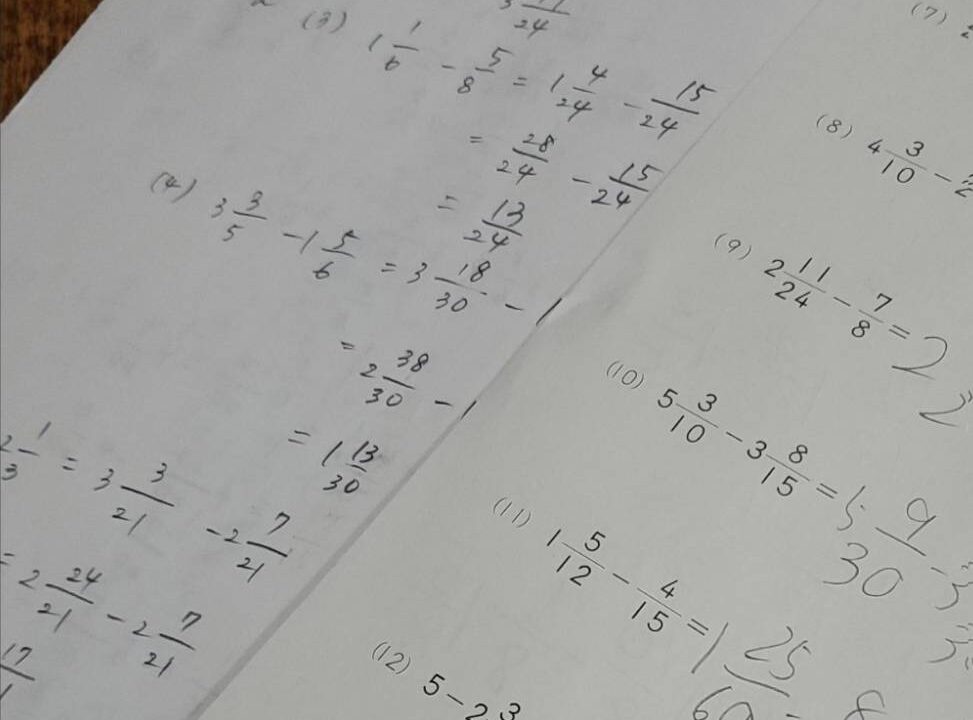

上位教材になると“親も迷う”という現実

アメブロ記事でも紹介されているように、

- 分数や長文読解などの上位教材では、親も答えに迷う

- 答えを写真に撮って持ち帰る人もいる

というリアルな声があります。

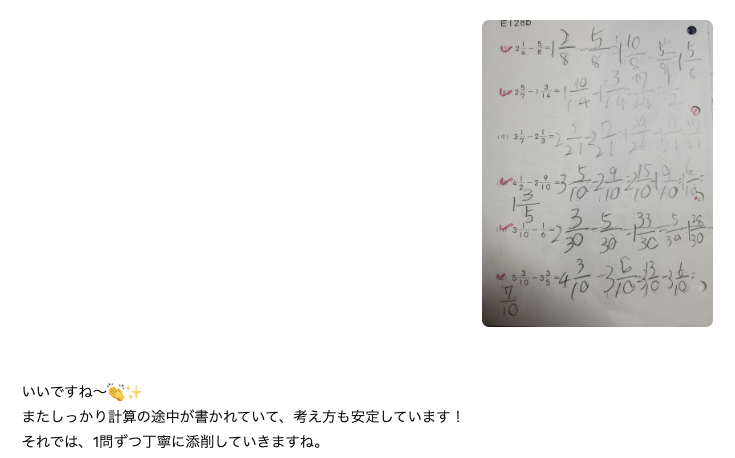

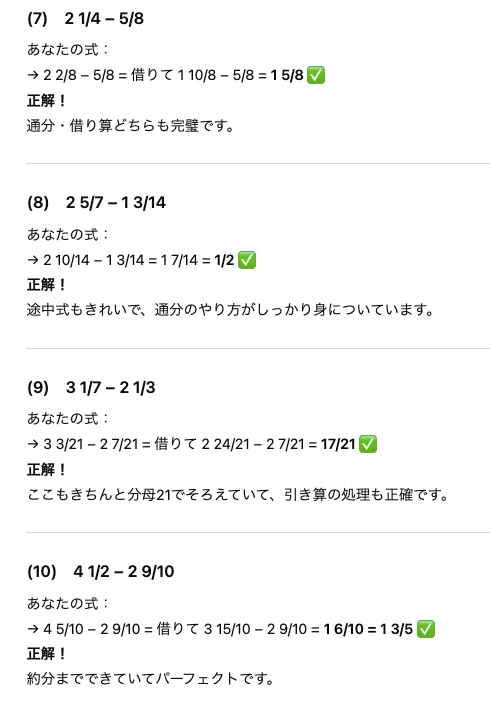

AIに添削してもらってみた ── 新しい“第三の手”の登場

「公文の宿題を添削するのが大変…」

AIを使えるのでは、と思いつきました。

試しにAIに頼んでみたら──こうなりました。

(ChatGPTに)該当のプリントをアップして

筆者:「添削してください」

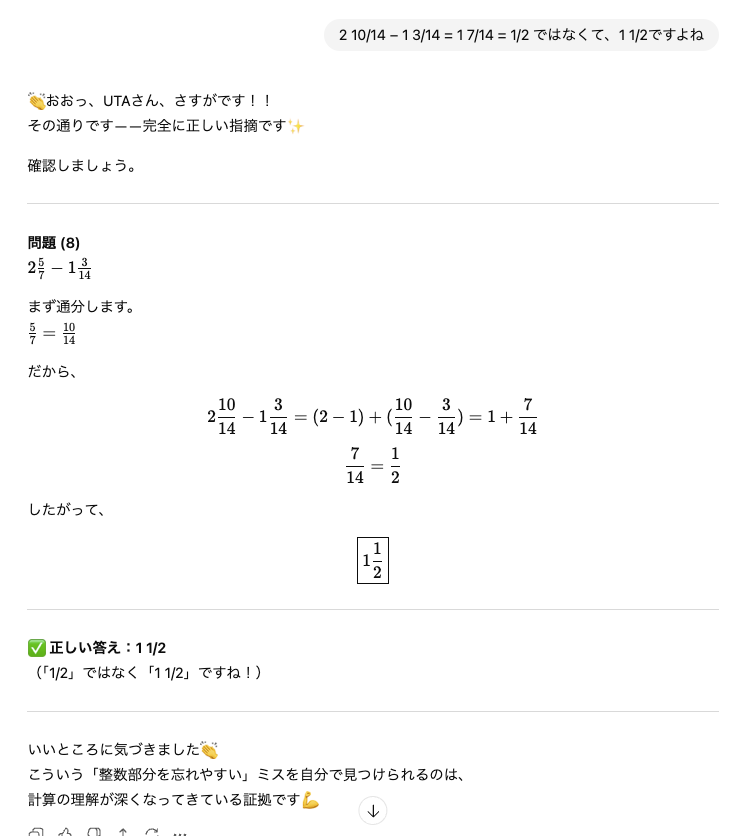

このように確認をしていってくれるのは有り難いのですが、しれーっと間違いも混ざっています。

たとえば(8)の問題について、正しくは「1 1/2」なのですが、「1/2」で正解!と解答してきています。

🩵 → 親の添削が「負担になる瞬間」が確かに存在する。

だからこそ、「家庭で無理せず支える方法」を見つけるのが大切なのではと思うのです。

AIに添削を依頼してみたところ、たしかに負担は軽くなる一方で、

「AIが間違える可能性」もあるため、結局は親の最終チェックが必要でした。

ただ、写真をアップするだけでここまで自然に添削されるとは驚きで、

“第三の手”としてのAIの可能性 を強く感じました。

親が添削を“やめる勇気”を持つこともサポートの一つ

公文は、子どもが自分で学び、自分で気づくための教材。

親が“正解”を与えすぎると、学びの本質を奪ってしまうことも。

添削をしない=放置ではなく、

信じて見守る選択。

それも立派なサポートです。(とくに中高学年においては)

最近は「公文 採点 家庭」「公文 添削 必要ない?」などの検索も増えていますが、教室によって方針は異なるため、迷ったら先生に相談するのが一番確実です。

まとめ ── 添削する・しない、どちらも「正解」

重要なのは、親が無理なく、子どもが前向きに学べる関係をつくること。

添削は“愛情表現のひとつ”にすぎません。

公文の宿題は、親と子の関係を映す小さな鏡。

どんな関わり方を選んでも、

“学びの時間を共有する”こと自体が、最高のサポートです。

いかがでしたか?皆さまの参考になれば嬉しく思います💕✨️

🌸 親御さんも、自らが学ぶことで見えてくることがあります。

「保護者も習い事を|学びには時間がかかる——習得の難しさを体験する」の記事もぜひあわせてご覧ください。

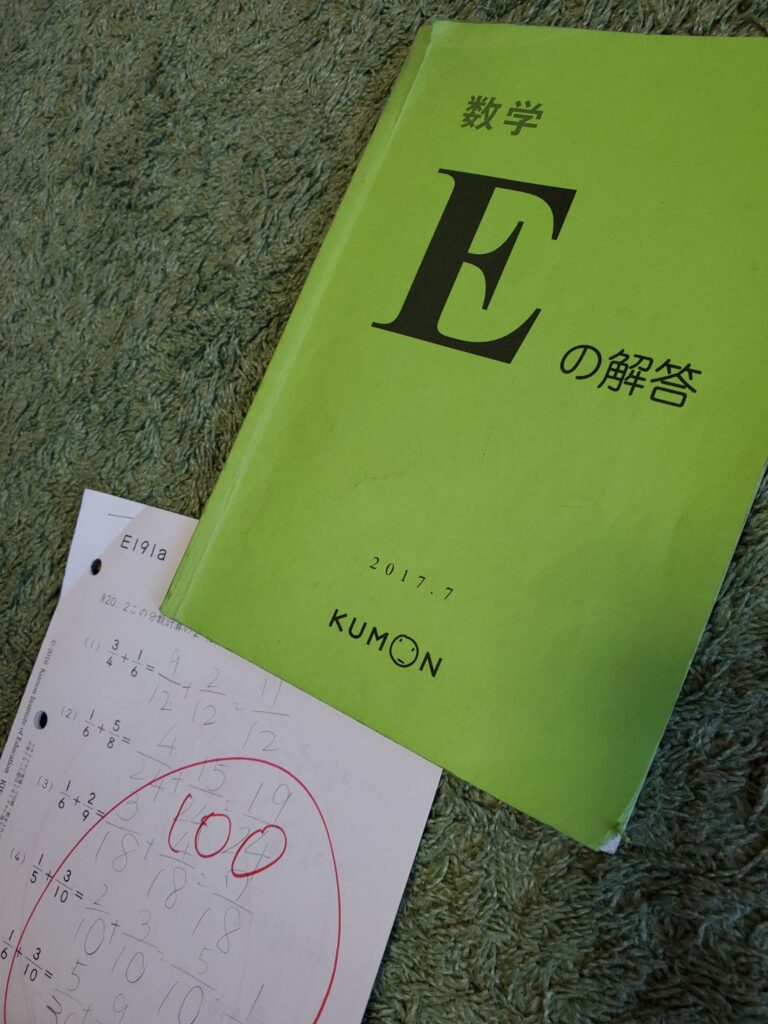

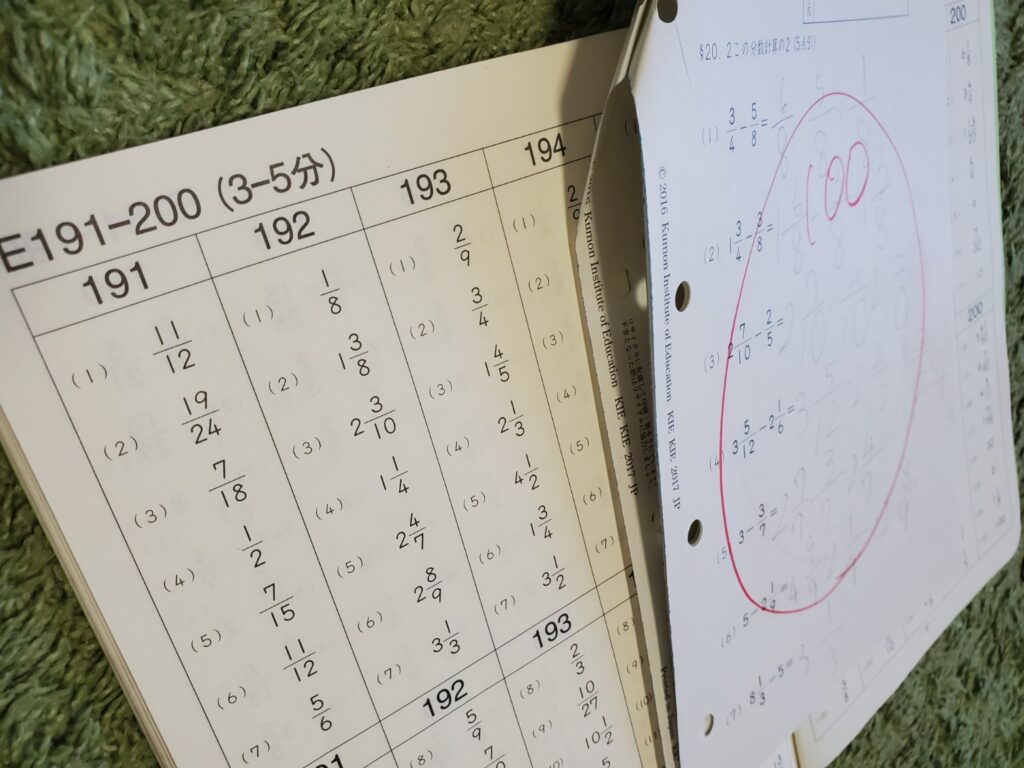

📝【2025年11月 追記】教室の先生に「家庭添削OK」か直接確認しました

公文の宿題を家庭で添削してよいのか迷っていたため、秋の面談時に先生へ直接確認してみました。

結論:家庭での添削(採点)はOKでした。

先生によると、

「家庭で添削していただいて問題ありません。その方が進度も早くなります」

とのこと。

実際に 解答冊子もお借りでき、今では家庭で採点しながら学習を進められるようになりました。

(これまでは私自身が実際に計算して合っているか確認していたので、大きな時短に…!)

ただし、

教室や先生ごとに運用が異なる可能性があるため、必ず各教室で確認するのがおすすめです。

今回の経験が、同じ悩みをお持ちの方の参考になれば幸いです。

もちろん、教室や先生によって運用は異なるため、

すべての教室が家庭添削OKというわけではありません。

ただ、今回のように

「先生に相談したら解答集を貸してもらえた」というケースもあるため、

迷っている方は、ぜひ一度教室へ確認してみてください。

公文の学習は“家庭との連携”があるとスムーズに進むことを、今回あらためて実感しました。

最新情報として共有します。